Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.

Artikel, Global

05.12.2022, Internationale Zusammenarbeit

Machtungleichheit ist in der Entwicklungszusammenarbeit immer noch ein grosses Problem. Ein Wandel findet dort statt, wo auch ernsthaft über die Dekolonisierung reflektiert wird.

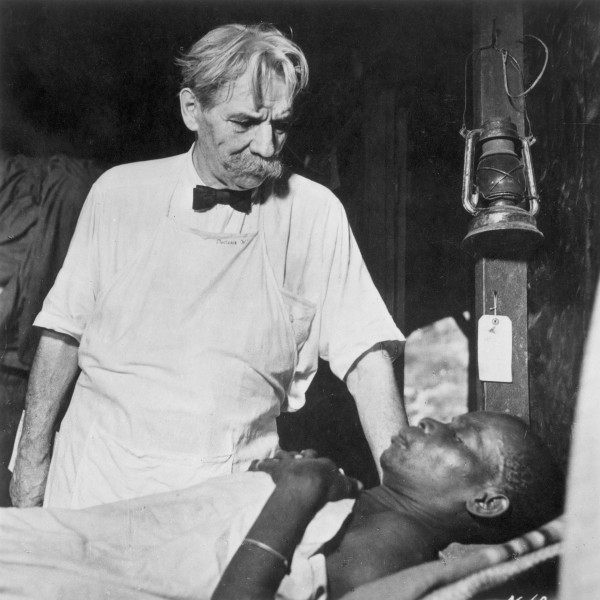

Die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) hat sich in den letzten 30 Jahren stark gewandelt. Trotz verschiedener Fortschritte besteht in den Köpfen vieler Menschen nach wie vor ein stark kolonial geprägtes Verständnis von EZA: auf der einen Seite die meist dunkelhäutigen, von Armut betroffenen Menschen, die es anscheinend nicht schaffen, sich aus eigener Initiative aus der Armut zu befreien; auf der anderen Seite die überwiegend weissen, altruistischen HelferInnen, die ihr Wissen und Know-how so gut es geht nutzen, um den Armen zu helfen.

Dieses (Selbst-)verständnis zu korrigieren sowie die Definitions- und Entscheidungsmacht über Entwicklung vom Norden in den Süden zu verschieben, steht im Zentrum der Debatte rund um die Dekolonisierung der Entwicklungszusammenarbeit (decolonizing aid), welche in den letzten Jahren stark an Fahrt aufgenommen hat. Lanciert von humanitären Organisationen im globalen Süden, wird sie mittlerweile auch in der Wissenschaft breit geführt und hat längst Einzug gehalten in die Arbeit vieler internationaler Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

In diesem Artikel stehen drei Aspekte im Vordergrund, die zentral sind für ein neues, de-koloniales Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit: Die geschichtliche und politische Einbettung der EZA, die Überarbeitung des Bilds, das von der EZA vermittelt wird, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.

1949 sprach der US-amerikanische Präsident Truman das erste Mal in einer Ansprache an die Nation davon, dass die reichen, «entwickelten» Nationen ihren Fortschritt nutzen müssten, um den ärmeren «unterentwickelten» Ländern bei ihrer Entwicklung beizustehen. Es sei nun an den ärmeren Ländern, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und sich mit Hilfe der reicheren Nationen deren Lebensstandard anzunähern. Während es Truman dabei vor allem darum ging, dem aufkommenden Kommunismus in den ärmeren Ländern Einhalt zu gebieten, wurde das Konzept auch von den europäischen Kolonialmächten übernommen. So konnte der europäische Einfluss auch in den inzwischen unabhängigen Staaten bewahrt und gleichzeitig ein Deckmantel der altruistischen Hilfe über die Gräuel der Kolonialzeit gelegt werden.

Auch die vom Westen propagierten entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen waren von Anfang an darauf angelegt, politischen Einfluss zu wahren und westlichen Firmen und Regierungen den Zugang zu den unentbehrlichen Rohstoffen und Ressourcen der ärmeren Länder offenzuhalten. Oft war die sogenannte Entwicklungshilfe auch an Bedingungen geknüpft, die den westlichen Firmen einen Absatzmarkt in den ärmeren Ländern garantierten; für diese gebundene Hilfe hat sich der Begriff tied aid etabliert.

Im Bereich der globalen Wirtschaftspolitik spielten ab den 60er Jahren auch die vom Westen dominierten globalen Finanzinstitutionen (Weltbank und IWF) eine zentrale Rolle. Nachdem sich viele der neu unabhängigen Regierungen in den 60er und 70er Jahren für den Bau von grossen (oftmals exportorientierten) Infrastrukturprojekten massiv bei der Weltbank und dem IWF verschuldet hatten, wurden neue Kredite in den 80er Jahren an strikte Konditionen zur Marktöffnung und Handelsliberalisierung geknüpft. Während diese sogenannten Strukturanpassungsprogramme (SAPs) die globale Wirtschaftsliberalisierung vorantrieben, stiegen Armut und Hunger in den meisten «strukturangepassten» Ländern in dieser Zeitspanne massiv an. Gleichzeitig entstanden viele NGOs, die neu Aufgaben der durch die SAPs geschwächten Staaten übernahmen, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Gesundheit oder Wasserversorgung.

Erst in den 90er Jahren kam es aufgrund massiver zivilgesellschaftlicher Proteste an der Politik von Weltbank und IWF sowie vermehrter interner und externer Kritik an der top-down-Agenda der sogenannten Entwicklungshilfe und der verfehlten Armutsreduktion zu einer ersten Phase der Selbstreflektion. Themen wie Menschenrechten, Gouvernanz und politischer Kontextanalyse wurden fortan mehr Platz eingeräumt und messbare Armutsreduktion stand nun explizit im Zentrum. Aber auch die Koordination unter den Geberländern und die Zusammenarbeit mit verschiedenen AkteurInnen im globalen Süden (von Regierungen bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen) gewannen an Relevanz. So wurde nun zumindest offiziell auch nicht mehr von Entwicklungshilfe gesprochen, sondern neu von Entwicklungszusammenarbeit.

Auch wenn in der heutigen EZA das Prinzip der tied aid verpönt ist, wenn bei der Zusammenarbeit mit Staaten vielmehr auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit geachtet wird, und das Prinzip der «Zusammenarbeit» an Gewicht gewonnen hat, bleibt das kolonialistisch geprägte Bild der «white saviours» (weisse RetterInnen) bestehen; die Überzeugung, dass Entwicklung etwas Lineares ist und dass wir in den westlichen Industrieländern mit Hilfe von Fleiss, Intelligenz und Innovation den Idealzustand von Entwicklung erreicht haben. Vergessen sind Sklaverei, Imperialismus und Kolonialismus sowie bis heute anhaltende, ungerechte globale Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, ohne die es den westlichen Wohlstand in der heutigen Form nicht gäbe.

Bewusst oder unbewusst zementiert auch die heutige EZA durch ihre Kommunikations- und Fundraising-Aktivitäten oftmals ein veraltetes Entwicklungsbild – geprägt von Armutsstereotypen, weissen RetterInnen und fehlender Kontextualisierung. In einem kürzlich veröffentlichten offenen Brief sprechen 93 ukrainische Organisationen und über 100 Individuen Klartext und fordern internationale Organisationen und NGOs auf: «Hört auf, in unserem Namen zu sprechen, und hört auf, Erzählungen so zu steuern, dass sie eure eigenen institutionellen Interessen fördern!» Auch die in der EZA genutzte Sprache kann diese Bilder verstärken – so impliziert das oft genutzte capacity building fehlendes Wissen und Kapazität lokaler Menschen und Organisationen. Die unter dem Mantel von Alliance Sud vereinten NGOs haben dieses Problem erkannt und gemeinsam ein Manifest für eine verantwortungsvolle Kommunikation der internationalen Zusammenarbeit lanciert.

Neben der dringend nötigen Überarbeitung der Bilder und Narrative, die die EZA vermittelt, werden in der aktuellen Dekolonisierungsdebatte auch die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den westlichen Gebern und den lokalen Empfängern kritisiert. Gerade zivilgesellschaftliche Organisationen im Süden, welche in vielen Bereichen – vom Schutz der Menschenrechte über Korruptionsbekämpfung, Umweltschutz und Armutsbekämpfung – wichtige Arbeit leisten, fühlen sich in der aktuellen EZA marginalisiert. Sie bemängeln, dass Entscheide grösstenteils im Westen gefällt werden und sie oft als blosse Implementierungspartner der im Westen definierten Projekte agieren, dass ihnen kein Vertrauen entgegengebracht und ihr lokales Wissen kaum wertgeschätzt wird.

Tatsächlich wird der internationale Entwicklungssektor nach wie vor von westlichen «ExpertInnen» dominiert und es bestehen grosse Disparitäten nicht nur in den Gehältern von Expats und lokalen Mitarbeitenden, sondern auch in deren Entscheidungs- und Handlungskompetenzen. Eine 2019 veröffentlichte OECD-Studie zeigt zudem, dass nur etwa 1% der gesamten bilateralen Entwicklungsgelder direkt an lokale Organisationen in den Entwicklungsländern floss. Die Studie zeigt auch, dass zivilgesellschaftliche Organisationen präferentiell als Umsetzungspartnerinnen für Projekte und Prioritäten der Geberländer eingesetzt und nur selten als eigenständige EntwicklungsakteurInnen angesehen werden. Komplizierte bürokratische Prozeduren und Vorgaben erschweren den Zugang zu Finanzierung gerade für kleinere, lokale Organisationen massiv.

Die decolonizing aid-Debatte ist wichtig, zeigt sie doch auf, dass auch die EZA nicht frei ist von überholten kolonialen Denk- und Verhaltensmustern. Allerdings ist es auch in dieser Debatte wichtig, nicht zu pauschalisieren. Die Geschichte der Weltbank und des IWF ist eine andere als die Geschichte der UNO, der bilateralen EZA oder der NGOs. Und auch wenn die EZA als Ganzes noch weit entfernt ist von einer komplett dekolonisierten Zusammenarbeit auf Augenhöhe, hat sich doch in den letzten Jahren Vieles zum Positiven verändert. Menschenrechte und Demokratisierung sind wichtiger geworden, die Lokalisierung und auch die Dekolonisierung der EZA werden heute auf verschiedenen Ebenen ernsthaft diskutiert und vorangetrieben. So stellen verschiedene NGOs in ihren Auslandbüros hauptsächlich lokale MitarbeiterInnen ein oder arbeiten ausschliesslich mit lokalen Organisationen zusammen, nach dem Prinzip locally led and globally connected. Zudem ist die Arbeit verschiedener internationaler Organisationen und NGOs politischer geworden: Gemeinsam mit NGOs im Süden werden globale Ungerechtigkeiten angeprangert und bekämpft.

Es ist auch wichtig, die EZA immer in einen Gesamtzusammenhang zu stellen: Während verschiedene Politikbereiche nach wie vor effektiv dazu beitragen, Ressourcen und Wertschöpfung vom globalen Süden in den globalen Norden zu transferieren und ungewollte Abfallprodukte wieder zurück in den Süden zu exportieren, stellt die EZA einen der wenigen Politikbereiche dar, in denen Gelder (je nach Land und Institution mehr oder weniger) frei von Eigeninteresse vom Norden in den Süden fliessen und globale Probleme gemeinsam angegangen werden.

Für die Zukunft der EZA ist es nun wichtig, den Worten wirklich Taten folgen zu lassen, bestehende Muster der Finanzierung, Wissensgenerierung und Zusammenarbeit aufzubrechen, Entscheidungsmacht zu teilen und Platz für nicht-westliche Denk- und Handlungsmuster zu machen: Nur so wird eine wahre Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht. Ausserdem muss ein klares neues Narrativ aufgebaut werden – weg von «Hilfe» hin zu Verantwortung und Wiedergutmachung, weg von «entwickelten» und «zu entwickelnden» Ländern, von «HelferInnen» und «Begünstigten» hin zu gemeinsamen globalen Lern- und Entwicklungsprozessen in Richtung globaler Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit.

Viele der heutigen Probleme der ärmeren Länder haben ihren Ursprung im globalen Norden: Nicht nachhaltiger und menschenrechtsverletzender Rohstoffaubbau, Steuerhinterziehung, illegitime und illegale Finanzflüsse oder die sich zuspitzende Klimakatastrophe sind da nur einige Beispiele. Um diese Probleme an der Wurzel anzugehen, braucht es die grenzüberschreitende Vernetzung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe mehr denn je.

Lesen Sie auch Wenn die Forschung koloniale Züge annimmt

Artikel teilen

global

Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.